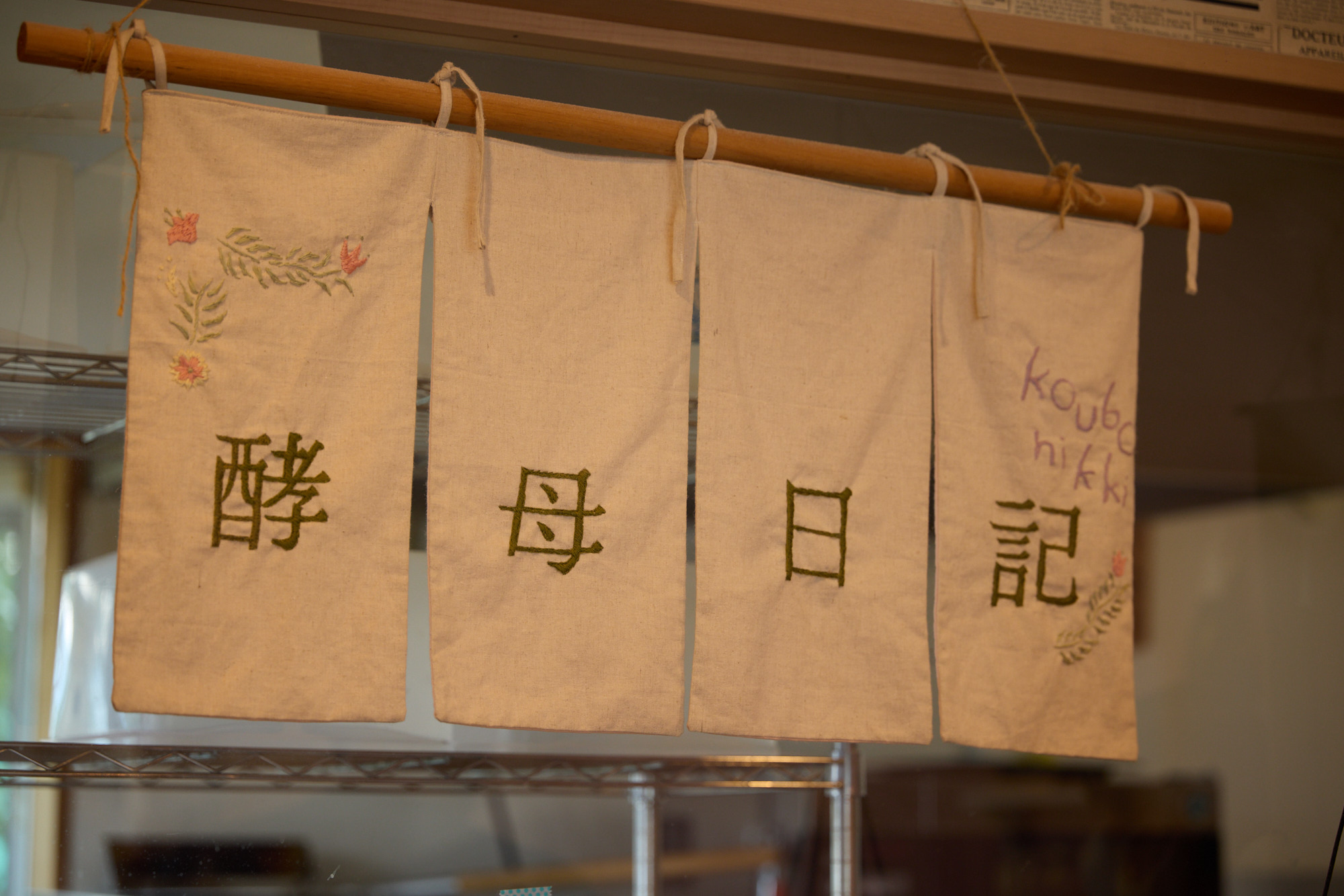

白馬の酵母パン コウボニッキ

季節の香りがするパンを焼く

- 白馬の四季を酵母に映し、季節の香りを焼き込む。

「コウボニッキ」は、発酵の知恵と

自然のリズムが息づく、小さなパン工房。

「そうだ、私は酵母を起こせる」

- 白馬の四季には、季節ごとの香りがある。山の恵みを小さな瓶に閉じ込め、酵母を起こしてパンを焼く。白馬の小さなパン工房、「コウボニッキ」。

店主の小林ユウさんは、東京農業大学国際農業開発学科で農業環境科学を学んだ。

「たまたま授業の一環で発酵をやって、面白いなと思って」

それから酵母を起こすのが趣味になったという。

卒業後、白馬に戻って家業の宿を手伝ううちに、「そうだ、私は酵母を起こせる」と思い立った。山小屋で働く父が持ち帰った木の実や果実を瓶に入れ、その酵母で宿の朝食のためにパンを焼き始めた。評判はすぐに広まり、登山客や地元の人から「買いたい」という声がかかる。やがて宿から工房へと舞台を移して、今年の秋で丸9年になる。

瓶のなかで息づく白馬の四季

- 「コウボニッキ」の名には、“季節の酵母を記録する日記”という意味が込められている。春は桜やバラ、夏はラベンダーやミント、秋は山葡萄やヤマナシ、冬は甘酒やユズ。瓶の中では、白馬の四季が発酵しながらゆっくりと息づいている。

「酵母は同じ素材でも毎回違う顔を見せます。香りも発酵の速さも違う。その変化を観察するのが楽しいんです」

瓶の中でぷくぷくと息づく酵母を見極め、生地を仕込み、朝3時には成形、焼成。理系の視点と職人の感覚、その両方をもって焼くパンは、噛むほどに味わいが深まるハード系が中心だ。

「父が山に入るときはいつもハードパン。潰れないし、日持ちもします。たぶんそれが私のパンの原点です」

看板はカンパーニュ。素朴ながら、白馬の自然のように力強く、噛むほどに滋味が広がる。

「焼き上がったパンは、日によって落ち着いていたり、ちょっと荒ぶっていたり。パンにも表情があって、いい顔をしてると“今日はうまくいったな”って思います」

季節ごとに、「今年もあのパン、楽しみにしてるよ」と声がかかる。そのひと言が、なによりの励みで、新しい酵母を起こすきっかけにもなる。

白馬の自然とともに──「コウボニッキ」のパンは、今日も静かに焼き上がっている。

白馬の酵母パン コウボニッキ

koubo-nikki

- 住所:長野県北安曇郡白馬村大字北城3020-142

TEL:0261-72-4342

営業時間:9:30〜16:00(売り切れ次第終了)

定休日:水曜日(臨時休業日あり)

アクセス:JR「白馬駅」から車で約5分

koubonikki.wixsite.com/koubo-nikki

ジャンボン・ド・ヒメキ

麹菌と姫木平の冷気が育てるナチュラルハム

- 発酵の知恵が息づく信州。

麹菌をまとわせ、冷気とともにゆっくりと熟成させる、

姫木平の“ナチュラルハム”工房。

麹菌の力を借りて育つナチュラルハム

- 標高1,500メートルの姫木平。

真夏でも冷涼な風が吹き抜け、冬には氷点下の冷気が山肌を覆う。その地のハム工房「ジャンボン・ド・ヒメキ」の熟成庫の扉を開けると、乾いた木と熟成した肉の深い香りが重なり合っている。

生ハムづくりの基本は「塩をする」「乾かす」「熟成させる」。けれど、ここのハムは違う——「塩をする」「乾かす」「麹菌をつける」「熟成させる」——麹菌の力を活かした、歴とした “発酵食品”だ。

つくり手の藤原伸彦さんは、もとは料理人。15年前、秋田の「生ハム塾」で本場の味に出会い、「信州でもできる」と直感した。

麹菌を使うきっかけは、偶然だった。酒蔵の杜氏から「麹菌を塗ってみたら?」と勧められ、試しに塗ってみると、驚くほど美味しくなった。次に味噌用の麹菌を使ってみたら、さらに奥行きのある旨味が生まれた。その後は農学博士など専門家の助言も得ながら、年ごとに菌の種類を変え、気候に合わせて発酵のリズムを探っている。

「ですから、ハムづくりは“乾かす文化”ではなく、“育てる文化”ですね」

麹菌が厳選された信州産の豚肉にゆっくりと語りかけ、オーガニックソルトとともに、タンパク質をアミノ酸へと変えていく。

季節を越えて18か月、時に2年以上。時間の層を積み重ねるように、旨味と香りが深まっていく。

切り出されたハムの味わいはナッツのように香ばしく、丸みがある。塩気は穏やかで、奥にほのかな甘み。赤ワインにも、日本酒にも、また中国茶やほうじ茶にも意外なほどよく合う。

“信州の味”として根づかせたい

- 「麹菌の力は、すごいと思います。塩が強く残らず、旨味ばかりが前に出てくる。でも、菌そのものの知識はまだまだです。最初の10年ぐらいは本当に模索しながら、これでいいのかな、と思い続けていました。仕事としては、農業に近いですね。湿度の高低、気温の上がり下がり……毎年、起こることが違うんです。今年うまくいっても、翌年はまったく違う。そんなことの繰り返しです」

「ウチはなりゆきでできたハム屋です」と藤原さんは笑う。

まだ進行中。

「ですが、答えとしては7、8割のところまでは見えてきました」

いま、長野県内では15の工房が生ハムづくりに挑んでいる。藤原さんはその中心のひとりとして、熟成のみの生ハムとは別の発酵食品として「ナチュラルハム」を掲げ、未来を見据える。

「これから50年、100年と、味噌や野沢菜のように、“信州の味”として根づいていってほしいんです」

ワークショップや生産者のチームづくりにも力を入れている。

熟成庫の奥では、原木が静かに吊るされている。乾いた空気のなかで、熟成の香りがゆっくりと広がる。窓の向こうでは、緑がやわらかく揺れている。

ここでは、時間さえも発酵しているようだった。

ジャンボン・ド・ヒメキ

Jambon de Himeki

- 住所:長野県小県郡長和町大門姫木3518-2658

TEL:0268-75-8797

取扱店:わざマート諏訪店、マルシェ黒耀・信州長和町 ほか

www.jambondehimeki.com/

宮坂醸造

その“やさしさ”を発酵させる「糀と水」

- 発酵の国・信州に流れる、もうひとつのやさしさ。

米糀と水のみから生まれた甘酒が、

人と時間をゆるやかにつなぐ。

米から生まれた栄養ドリンク

- 八ヶ岳と南アルプスを望む標高960メートルにある宮坂醸造「真澄 富士見蔵」は、信州の空気の澄んだ高原にある。ここでつくられる「糀あま酒」は、米糀(国産米)と仕込み水だけのノンアルコールの発酵飲料。砂糖を一切加えず、麹菌の働き「糖化酵素」によって、米の澱粉を自然な甘さへと変えていく。

さらりとした口あたり、すっと抜ける後味。麹がゆっくりと分解したアミノ酸やビタミンが息づく、米から生まれた栄養ドリンクだ。

真澄が甘酒をつくり始めたのは2018年。酒造りで培った糀の技を、より多くの人に、日常のかたちで届けたいという思いからだった。

委託ではなく、自分たちの蔵でつくることを大切に考えた。

新しい設備を整え、試行錯誤の末に生まれた最初の一本が「ぷれーん」。その後、信州産ルバーブを使った「るばーぶ」、白麹を使った「白こうじ」と、新しい味わいが続いた。開発当初から女性が活躍し、現在も製造スタッフの中心は女性たちだ。

粒を残さず、すっきりとした飲み口に仕上げた。そのまま飲むのももちろん爽やかだが、牛乳や豆乳、炭酸水で割ったり、冷凍フルーツと合わせてスムージーにしたりと、暮らしの中での変化や広がりも大きい。砂糖の代わりに料理に使えば、まろやかで奥行きのある甘味が生まれる。

フレッシュ感を保てるように、短い時間で加熱処理をしている「糀あま酒」は、信州の空気と水のように、透明で澄んだやさしさを湛えている。

蔵元ショップ セラ真澄

Cella MASUMI

- 住所:長野県諏訪市元町1-16

TEL:0266-57-0303

営業時間:10:00〜17:00

定休日:水曜日・元日

アクセス:JR「上諏訪駅」から徒歩約15分、タクシーで5分

中央自動車道〈諏訪IC〉から車で約10分

www.cellamasumi.jp/

信州、発酵の魔法――自然と人が織りなす、静かな詩

- やわらかな陽差しの下で熟した葡萄が、澄んだワインになる。その一滴は、信州の光を閉じ込めたようにきらめく。

清らかな水が、濃厚な乳を生み、チーズへと姿を変える。香りと味わいは、高原の水のまろやかな記憶。

息づく菌と、人の手のぬくもりが醤油を生む。時を超えて受け継がれる手仕事は、文化そのものだ。

科学と感性が、山の恵みから酵母をつくりだす。香ばしいパンたちは、人が自然と対話してできあがる。

冷涼な空気が肉を包み、麹菌がゆっくりと語りかける。ナチュラルハムの旨味は、長い時間、風が育てた味。

そして、水と米糀が女性たちの手で紡がれる、あま酒のやさしい甘み。

信州の「発酵文化」は、自然と人の心が織りなす、静かな詩だ。育てる力と、待つ力——それは、素晴らしさを生み出す“魔法の力”。

- 今回の取材先はいかがでしたか?

信州・長野での旅行を楽しんでいただけることを願っています。

comforts.jpは、東急ホテルズが運営する、旅行好きの皆様に向けたウェブメディアです。

日本の魅力的な観光地やその土地の美味しいグルメ、文化や最新のトレンドなど、好奇心を刺激する旅行情報を厳選してお届けしています。

さらに、ホテルでの過ごし方や周辺の散策スポットなど、旅をより豊かにするヒントも多数ご紹介。

旅行へのワクワク感を高め、思い出を輝かせるパートナーであるために、comforts.jpは、もっと楽しく過ごせる、多彩な旅行情報をお届けします。